हैल्लो दोस्तों कैसे है आप सब आपका बहुत स्वागत है इस ब्लॉग पर। हमने इस आर्टिकल में Varn in Hindi डिटेल में पढ़ाया है जो कक्षा 5 से लेकर Higher Level के बच्चो के लिए लाभदायी होगा। आप इस ब्लॉग पर लिखे गए Hindi Vyakaran or Varn को अपने Exams या परीक्षा में लिख सकते हैं।

Contents

वर्ण से तात्पर्य

हम जिस भाषा को दिनभर बोलते हैं और जिसका सिलसिला कभी खत्म होने को ही नहीं आता, वह बढ़ छोटे-छोटे टुकड़ों से मिलकर ही इतनी लम्बी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि भाषा की यह छोटी-से-छोटी इकाई अथवा कड़ी क्या है?

तो सुनिए, भाषा की यह सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ध्वनि का लिखित अथवा चित्रित रूप ही वर्ण है– यद्यपि वर्ण मौखिक ध्वनि और लिखित ध्वनि-चिह्न दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है। विशेष बात यह है कि वर्ण के खंड नहीं हो सकते। जब इन्हें लिखा जाता है तो ये लिपि-चिह्न कहलाते हैं। जिन ध्वनि चिह्नों में भाषा लिखी जाती है, वे भाषा की लिपि कहलाते हैं।

इस प्रकार हम वर्ण की निम्नलिखित परिभाषा दे सकते हैं :

- भाषा के छोटे-से-छोटे ध्वनि-चिहन को वर्ण कहते हैं, जिसके खण्ड न किए जा सके।

- Varn – वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं , जिसके खंड, हिस्से या टुकड़े नहीं किये जा सकते।

- हिंदी भाषा की सबसे छोटी Unit (इकाई) को हम मूल ध्वनि या varn कहते है।

जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, क् आदि।

अब हम कुछ example लेकर इसे detail में समझते है |

अब आप कुछ शब्द या ध्वनियाँ लें और उनमे निहित मूल ध्वनि या वर्ण को समझें।

जैसे – खा, लो।

इस वाक्य में मुख्यत : दो ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं – ‘खा‘ और ‘लो‘।

अब इसका खंड करते है-

- खा (एक शब्द /ध्वनि) = ख् + आ (दो मूल ध्वनियाँ/वर्ण है)

- लो (एक शब्द /ध्वनि) = ळ् + आ (दो मूल ध्वनियाँ/वर्ण है)

- यह शाबित हो गया की – ‘खा और लो’ में 4 मूल ध्वनिया या 4 varn है।

क्योंकि – (ख्, आ) तथा (ळ्, आ) के और टुकड़े या खंड नहीं किये जा सकते। इसलिए इन्हे वर्ण या मूल ध्वनि कहते हैं।

वर्गों का महत्त्व क्या है?

वर्ण किसी भाषा की ऐसी ईंटें हैं, जिन्हें जोड – जोड़कर भाषा का भवन खड़ा किया जाता है। जैसे ईंट से दीवार और दीवारों से भवन बनता हैं, उसी तरह वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य और वाक्यों से भाषा बनती हैं।

निबंध पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें

अगर आपको जीवनी पढ़ना पसंद है तो – Bollywoodbiofacts

वर्गों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं।

वर्णमाला (Alphabet) – Hindi Varnmala

वर्णो के कर्मबद्ध समूह को वर्णमाला (Varnmala) कहते है। हिंदी वर्णमाला (Hindi Varnmala) में कुल ५२ (52) वर्ण या ध्वनियाँ प्रयुक्त होती हैं।

अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ —— स्वर ———- 11

अं (अनुस्वार), अः (विसर्ग) ————–अयोगवाह ——– 2

क, ख, ग, घ, ङ

च, छ, ज, झ, ञ

ट, ठ, ड, ढ, ण —————————————- 25

त, थ, द, ध, न

प, फ, ब, भ, म

य, र, ल, व ————- अंत :स्थ व्यंजन ————— 4

श, ष, स, ह ————- उष्म व्यंजन ————— 4

क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ————- संयुक्त व्यंजन ————— 4

वर्ण के भेद (Varn ke Bhed)

वर्ण के दो भेद होते हैं।

- स्वर वर्ण (Vowel)

- व्यंजन वर्ण (Consonant )

स्वर वर्ण (Vowel) – Swar Varn in Hindi

स्वर उन वर्णो या ध्वनियों को कहते हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के होता हो। इसके उच्चारण में कंठ, तालु का उपयोग होता है।

जैसे – अ,आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

इनकी संख्या कुल 11 हैं। ये व्यंजन वर्णो के उच्चारण में भी सहायक होते हैं।

जैसे – क्+अ = क। ख् + अ = ख।

- Note

- कुछ व्याकरण के ज्ञानी लोग ‘ऋ’ को स्वर नहीं मानते है। उनका तर्क है की इसका उच्चारण प्राय: ‘रि’ – जैसा होता है, लेकिन मात्रा की हिसाब से ‘ऋ’ स्वर है।

- जैसे –

- ऋषभ, ऋषि, ऋतू। – (‘रि’ – व्यंजन ध्वनि)

- कृषक, कृषि, पृष्ठ। – (‘ृ’ – स्वर की मात्रा)

अं (अनुस्वार), अः (विसर्ग)

हिंदी वर्णमाला में ‘अं’ और ‘अः’ को स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है, लेकिन अं (अनुस्वार), अः (विसर्ग) न स्वर है न व्यंजन। इन्हे अयोगवाह कहा जाता है।

ऑ (“ॉ) (अध्रचंद)

इसे अध्रचंद भी कहते हैं। इसका उच्चारण स्वर की तरह होता है, लेकिन यह english की स्वर ध्वनि है। इसे गृहीत/आगत स्वर ध्वनि भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्राय: इंग्लिश शब्दों में होता हैं।

जैसे – ऑफिस, ऑफसेट, कॉलेज, नॉलेज आदि।

स्वर वर्ण के भेद – Swar Varn ke Bhed

स्वर वर्ण के भेद मुख्यत दो प्रकार के होते हैं –

- उच्चारण में लगनेवाले समय (मूल स्वर)

- जाती के आधार पर (संयुक्त स्वर)

मूल स्वर – Mul Swar

- मूल स्वर के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं।

- ह्स्व स्वर

- दीर्घ स्वर

- प्लुत स्वर

ह्स्व स्वर – Hasv Swar

अ , इ, उ एवं ऋ ह्स्व स्वर है। इन्हे मुल स्वर भी कहते हैं। ये एकमात्रिक होते हैं तथा इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा आधा समय लगता हैं।

दीर्घ स्वर – Dirgh Swar

आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, एवं औ दीर्घ स्वर हैं। इनके उच्चारण में ह्स्व स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता हैं। चूकि इसमें दो मात्राओं का समय लगता हैं, अत: इन्हे द्विमात्रिक स्वर भी कहते है। दूसरे शब्दों में, इनमे दो स्वरों की संधि रहती है।

- जैसे –

- आ = अ + अ ।

- ई = इ + इ ।

- ऊ = उ + उ ।

- ए = (अ + इ)/(आ + इ)/(आ + ई)।

- ऐ = (अ + ए)/(आ + ए)

- ओ = (अ + उ)/(आ + उ)/(आ + ऊ)।

- औ = (अ + ओ)/(आ + ओ)/(अ + औ)/(आ + औ)।

Note – इन्ही दीर्घ स्वरों में – ए, ऐ, ओ, एवं औ संयुक्त स्वर हैं। ह्स्व स्वर और दीर्घ स्वर में लगनेवाले समय को इन शब्दो के उच्चारण से समझा जा सकता हैं –

| ह्स्व उच्चारण | अड़ | बल | इड़ा | दिन | उष्म | सुत |

| दीर्घ उच्चारण | आड़ | बाल | ईड़ा | दीन | ऊष्म | सूत |

प्लुत स्वर – Plut Swar

जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को देर तक पुकारने या नाटक-संवाद में इसका प्रयोग देखा जाता हैं; वैदिक मंत्रो में भी इसका प्रयोग पाया जाता हैं। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता हैं। जैसे – ओ३म।

संयुक्त स्वर – Sanyukt Swar

- जाती (संयुक्त) के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं –

- सजातीय स्वर या सवर्ण

- विजातीय स्वर या असवर्ण

सजातीय स्वर या सवर्ण – Sajatiye Swar

अ-आ, इ-ई, उ-ऊ, आदि जोड़े आपस में सजातीय या सवर्ण कहें जाते हैं, क्योंकि ये एक ही उच्चारण-ढंग से बोले जाते हैं। इनमे सिर्फ मात्रा का अंतर होता है।

विजातीय स्वर या असवर्ण – Ashvarn

अ-इ, अ-ई, अ-ऊ, आदि जोड़े आपस में विजातीय या असवर्ण कहें जाते हैं, क्योंकि ये दो जैसे उच्चारण-ढंग से बोले जाते हैं।

स्वरों के उच्चारण – Swro ke Uchcharan

- निरनुनासिक

- अनुनासिक

- सानुस्वार

- विसर्गयुक्त

निरनुनासिक – Nirunashik

यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुँह से किया जाये तो ऐसे स्वरों को निरनुनासिक स्वर कहा जाएगा।

जैसे – अ, आ, इ, ई, उ, ऊ

अनुनासिक – Anunashik

यदि स्वरों का उच्चारण मुँह और नाक(नासिका) से किया जाये और उसमे कोमलता हो, तो ऐसे स्वरों को अनुनासिक स्वर कहा जाएगा।

जैसे – अँ, आँ, ईं, ऊँ

| निरनुनासिक | आंकड़ा | आधी | सिगार | ऊगली | पूछ | है |

| अनुनासिक | आँकड़ा | आँधी | सिँगार | ऊँगली | पूँछ | हैं |

Note – ध्यान रखें की अनुनासिक के लिए चन्द्रबिन्दु (ँ) का प्रयोग होता है। लेकिन, जब अनुनासिक स्वर का चिन्ह (ँ) शिरोरेखा पर लगता है, तब मजबूरन चन्द्रबिन्दु (ँ) के बदले बिंदु (ं) दिया जाता है।

शिरोरेखा (सर के ऊपर रेखा) पर चन्द्रबिन्दु (ँ) – सिँगार, यहीँ, चलेँ।

लिखने में आसानी हो इसलिए चन्द्रबिन्दु के जगह पर बिंदु लगते है।

सिंगार, यहीं, चलें।

सानुस्वार – Sanuswar

इसमें स्वरों के ऊपर (ं) अनुस्वार का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण नाक से होता है और उच्चारण में थोड़ी कठोरता होती है।

जैसे – अंग, अंगद, अंगूर, कंकण।

विसर्गयुक्त – Visargyukt

इसमें स्वरों के बाद विसर्ग (:) का प्रयोग होता है। इसका उच्चारण ह की तरह होता हैं। संस्कृत में इसका प्रयोग होता है। तत्सम शब्दो में इसका प्रयोग आज भी देखा जाता है।

जैसे – अत: , स्वत: , प्रात: , मन:कामना आदि।

स्वर मात्रा एवं स्वर व्यंजन संयोग – Swar Matra

“स्वर्ग के संकेत चिन्ह को मात्रा कहते हैं।” स्वर के 10 संकेत चिन्ह हैं, लेकिन आ का कोई संकेत चिन्ह या मात्रा नहीं होती है स्वर जब किसी व्यंजन से मिलता है तब व्यंजन का हल चिन्ह ( ् ) लुप्त हो जाता है।

जैसे – के + अ = क। ख + अ = ख।

स्वर – व्यंजन संयोग (मेल) को निचे की तालिका से समझें।

कुछ विशेष निर्देश :

- ये मात्राएं व्यंजनों के पहले या बाद में अथवा ऊपर या नीचे लगती है लेकिन ‘र’ व्यंजन के साथ जब उ (ु) या ऊ (ू) की मात्रा लगती है, तब यह ठीक बीच में लगाई जाती है।

जैसे –

- किसी भी स्वर के साथ किसी दूसरे स्वर की मात्राएं अपनी मात्रा नहीं लगती।

जैसे –

बाहरखड़ी – Baharkhadi

किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं (ऋ को छोड़कर) अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को बाहरखड़ी कहते हैं। जैसे –

| त | ता | ति | ती | तु | तू | तृ | ते | तै | तो | तौ | तं | तः |

| थ | था | थि | थी | थु | थू | थृ | थे | थै | थो | थौ | थं | थः |

व्यंजन वर्ण (Consonant) – Vyanjan Varn in Hindi

व्यंजन वर्ण (Vyanjan Varn) – जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य (स्वर) की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में – स्वर्ण वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं।

जैसे – ‘अ’ (स्वर) सहायता से क, ख, ग, आदि वर्णों का उच्चारण होता है, अतः क, ख, ग आदि व्यंजन वर्ण है। मूल व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है।

क, ख, ग, घ, ङ

च, छ, ज, झ, ञ

ट, ठ, ड, ढ, ण

त, थ, द, ध, न

प, फ, ब, भ, म

य, र, ल, व

श, ष, स, ह।

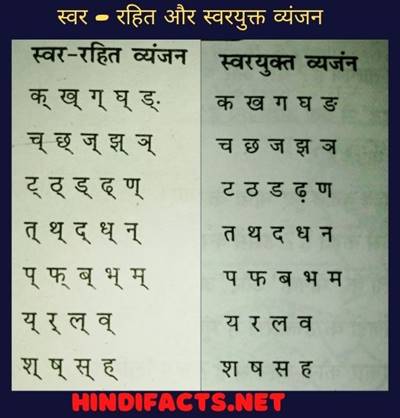

हल

संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं, जबकि व्यंजनों के नीचे जो एक छोटी सी तिरछी लकीर दिखाई देती है उसे हिंदी में हल ( ् ) कहते हैं हल लगे व्यंजन अर्थात ‘स्वर रहित व्यंजन’ ही शुद्ध व्यंजन है। बोल-चाल की भाषा में ऐसे व्यंजन को ‘आधा व्यंजन’ या ‘आधा अक्षर’ भी कहा जाता है।

व्यंजन वर्ण के भेद (Vyanjan Varn ke Bhed)

सभी व्यंजनों को मुख्य तीन भागों में बांटा गया है।

- स्पर्श व्यंजन (Mutes)

- अंतस्थ व्यंजन (Semi – Vowels)

- उष्म व्यंजन (Sibilants)

स्पर्श व्यंजन – Sparsh Vyanjan

जो व्यंजन कंठ, तालु, मुर्दा (तालु की ऊपरी भाग) होट, दांत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्योंकि यह 5 वर्गों में बटें हुए हैं। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है।

- जैसे

- क, ख, ग, घ, ङ – इनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है।

- च, छ, ज, झ, ञ – इनका उच्चारण तालु के स्पर्श से होता है।

- ट, ठ, ड, ढ, ण – इनका उच्चारण मूर्द्धा के स्पर्श से होता है।

- त, थ, द, ध, न – इनका उच्चारण दन्त के स्पर्श से होता है।

- प, फ, ब, भ, म – इनका उच्चारण ओष्ठ के स्पर्श से होता है।

अंत:स्थ व्यंजन – Antshath Vyan

य, र, ल, व अंत:स्थ व्यंजन है इनकी संख्या 4 है। यह स्वर और व्यंजन के बीच स्थित (अंत:स्थ) हैं। इनका उच्चारण जीभ, तालू, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है, लेकिन कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। कुछ व्याकरण के ज्ञानी ‘य’ और अर्ध स्वर भी कहते हैं।

उष्म व्यंजन – Usam Vyanjan

श, ष, स और ह उष्म व्यंजन है इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म (गर्म) वायु से होता है। इसलिए इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं इनकी संख्या 4 है इनके अलावा कुछ और व्यंजन ध्वनियां है जिनकी चर्चा आवश्यक है। जैसे –

- संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर

- तल बिंदु वाले व्यंजन

संयुक्त व्यंजन – Sanyukt Vyanjan

परंपरा से क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हिंदी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन यह मूल व्यंजन नहीं है। इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं।

जैसे – क् + ष् = क्ष, त् + र् = त्र, ज् + ञ् = ज्ञ, श् + र् = श्र

तल बिंदुवाले व्यंजन – Tal Bindu Byanjan

हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें प्रयुक्त व्यंजन के नीचे बिंदु दिया जाता है। ऐसे व्यंजन तल बिंदुवाले व्यंजन कहलाते हैं।

- जैसे

- हिंदी में – ड़ और ढ़।

- उर्दू (अरबी – फारसी) में – क, ख, ग, ज़ और फ़।

- अंग्रेजी में – ज़ और फ़।

ड़ और ढ़ – हिंदी के अपने व्यंजन है संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है। यह ट-वर्गीय व्यंजन ड़ और ढ़ के नीचे बिंदु देने से बनते हैं। अतः इन्हें व्यंजन भी कहते हैं शब्दों में इनका प्रयोग प्राया अक्षरों के बीच या अंत में होता है शब्द के शुरू में नहीं।

- जैसे

- पढ़ना, लड़का, सड़क – (अक्षरों के बिच में)

- बाढ़, कड़ी, हथकड़ी – (शब्द के अंत में)

Note – मूल शब्द के शुरू में ढ़ हमेशा बिन्दूरहित आता है।

- जैसे

- ढकनी, ढाल, ढोंग – आदि।

अब, इस शब्द को देखे – पढ़ाई

क़, ख़, ग़, ज़ और फ़ – हिंदी में प्रयुक्त अरबी – फारसी के कुछ शब्दों में इनका प्रयोग ध्वनि – विशेष है।

- जैसे

- क़लम, ख़राब, ग़रीब आदि।

ज़ और फ़ – अंग्रेजी भाषा से आए कुछ शब्दों में, ध्वनि – विशेष के लिए इनका प्रयोग होता है।

- जैसे

- ज़ीरो, फ़ैल, फ़ास्ट आदि।

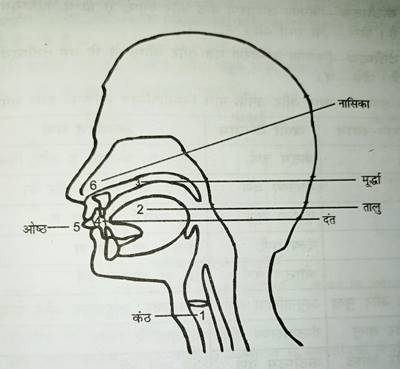

वर्णों के उच्चारण – स्थान (Organs of Pronunciation)

किसी भी वर्ग के उच्चारण के लिए मुंह के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है मुंह के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है उच्चारण – स्थान मुख्य 6 हैं।

- कंठ

- तालु

- मुर्धा (तालु का ऊपरी भाग)

- दांत

- होंठ

- नाक

नीचे दिए गए चित्र द्वारा इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है।

उच्चारण – स्थान के आधार पर सभी वर्णों के बारे में बताया गया है, जो निम्नलिखित हैं-

कंठ्य – जिन का उच्चारण कंठ से हो वे कंठ्य वर्ण हैं। जैसे – क, ख, ग, घ, ङ

तालव्य – जिनका उच्चारण तालू से हो वे तालव्य वर्ण है। जैसे – च, छ, ज, झ, ञ, य, श

मूर्द्धन्य – जिनका उच्चारण मुर्दे होवे मूर्धन्य वर्ण है। जैसे – ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़, ढ़, ष

दंत्य – जिन का उच्चारण दांत से हो वे दंत्य वर्ण है। जैसे – त, थ, द, ध, न

ओष्ठ्य – जिनका उच्चारण होंठ से हो वह ओष्ठ्य है वर्ण है। जैसे – स, ज, र, ल

अनुनासिक – जिनका उच्चारण मुख और नाक से हुए अनुनासिक वर्ण हैं। जैसे – प, फ, ब, भ,

कंठ-तालव्य – जिन का उच्चारण कंठ और तालु से हो वे कंठ-तालव्य वर्ण है। जैसे – ए तथा ए

कंठोष्ठय – जिन का उच्चारण कंठ और पोस्ट से हो वह कंठोष्ठय वर्ण है। जैसे –

दन्तोष्ठ्य – जिनका उच्चारण दंत और गोष्ट से हो वे दन्तोष्ठ्य है वर्ण हैं। जैसे –

वर्णों के उच्चारण स्थान और उनके नाम निम्नलिखित टेबल द्वारा समझे

स्वरवर्णों का उच्चारण – Swarvarno ke Uchcharan

‘अ’ का उच्चारण – यह कण्ठय ध्वनि है। इसमें व्यंजन मिला रहता है। जैसे – क् + अ = क। जब यह किसी व्यंजन में नहीं रहता, तब उस व्यंजन के नीचे हल ( ् ) का चिह्न लगा दिया जाता है। हिन्दी के प्रत्येक शब्द के अन्तिम ‘अ’ लगे वर्ण का उच्चारण हलन्त-सा होता है। जैसे – नमक्, रात्, दिन, पुस्तक्, किस्मत् इत्यादि।

इसके अतिरिक्त, यदि अकारान्त शब्द का अन्तिम वर्ण संयुक्त हो, तो अन्त्य ‘अ’ का उच्चारण पूरा होता है। जैसे – सत्य, ब्रह्म, खण्ड, धर्म इत्यादि।

इतना ही नहीं, यदि इ, ई, या ऊ के बाद ‘य’ आए, तो अन्त्य ‘अ’ का उच्चारण पूरा होता है।

जैसे – प्रिय, आत्मीय, राजसूय आदि।

‘ऐ’ और ‘औ’ का उच्चारण – ‘ऐ’ का उच्चारण कण्ठ और तालु से और ‘औ’ का उच्चारण कण्ठ और ओठ के स्पर्श से होता है। संस्कृत की अपेक्षा हिन्दी में इनका उच्चारण भिन्न होता है। जहाँ संस्कृत में ‘ऐ’ का उच्चारण ‘अइ’ और ‘औ’ का उच्चारण ‘अ’ की तरह होता है, वहाँ हिन्दी में इनका उच्चारण, क्रमशः ‘अय’ और ‘अव क समान होता है। अतएव, इन दो स्वरों की ध्वनियाँ संस्कृत से भिन्न हैं।

जैसे –

| संस्कृत में | हिंदी में |

|---|---|

| श्अइल-शैल (अइ) | ऐसा-अयसा (अय) |

| क्अउतुक-कौतुक (अउ | कौन – क्अवन (अव) |

व्यंजनों का उच्चारण – Vyanjano ke Uchcharan

‘व’ और ‘ब’ का उच्चारण – ‘व’ का उच्चारणस्थान दन्तोष्ठ है, अर्थात् दाँत और ओठ के संयोग से ‘व’ का उच्चारण होता है और ‘ब’ का उच्चारण दो ओठों के मेल से होता है। हिन्दी में इनके उच्चारण और लिखावट पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता। को ‘बेद’ और ‘वायु’ को ‘बायु’ कहना भद्दा लगता है ।

संस्कृत में ‘ब’ का प्रयोग बहुत कम होता है, हिन्दी में बहुत अधिक। यही कारण है कि संस्कृत के तत्सम शब्दों में प्रयुक्त ‘व’ वर्ण को हिन्दी में ‘ब’ लिख दिया जाता है। बात यह है कि हिन्दीभाषी बोलचाल में भी ‘व’ और ‘ब’ का उच्चारण एक ही तरह करते हैं। इसलिए, लिखने में भूल हो जाया करती है। इसके फलस्वरूप शब्दों का अशुद्ध प्रयोग हो जाता है। इससे अर्थ का अनर्थ भी होता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

- वास-रहने का स्थान, निवास। बास-सुगन्ध, गुजर।

- वंशी-मुरली। बंशी-मछली फँसाने का यन्त्र ।

- वेग-गति । बेग-थैला (अँगरेजी), कपड़ा (अरबी), तुर्की की एक पदवी।

- वाद-मत। बाद-उपरान्त, पश्चात।

- वाह्य-वहन करने (ढोय) योग्य। बाह्य-बाहरी।

सामान्यतः हिन्दी की प्रवृत्ति ‘ब’ लिखने की ओर है। यही कारण है कि हिन्दी शब्दकोशों में एक ही शब्द के दोनों रूप दिये गये हैं। बँगला में तो एक ही ‘ब’ (व) है, ‘व’ नहीं। लेकिन, हिन्दी में यह स्थिति नहीं है। यहाँ तो ‘वहन’ और ‘बहन’ का अन्तर बतलाने के लिए ‘व’ और ‘ब’ के अस्तित्व को बनाये रखने की आवश्यकता है।

‘ड’ और ‘ढ़’ का उच्चारण – हिन्दी वर्णमाला के ये दो नये वर्ण हैं, जिनका संस्कृत में अभाव है। हिन्दी में ‘ड’ और ‘ढ’ के नीचे बिन्दु लगाने से इनकी रचना हुई है। वास्तव में ये वैदिक वर्णों क और कह के विकसित रूप हैं। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अन्त में होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ झटके से ऊपर जाती है, इन्हें उश्रिप्प (ऊपर फेंका हुआ) व्यंजन कहते हैं। जैसे – सड़क, हाड़, गाड़ी, पकड़ना, चढ़ाना, गढ़।

श-ष-स का उच्चारण – ये तीनों ऊष्म व्यंजन हैं, क्योंकि इन्हें बोलने से साँस की ऊष्मा चलती है। ये संघर्षी व्यंजन हैं।

‘श’ के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है और हवा दोनों बगलों में स्पर्श करती हुई निकल जाती है, पर ‘ष’ के उच्चारण में जिह्वा मूर्द्धा को स्पर्श करती है। अतएव ‘श’ तालव्य वर्ण है और ‘ष’ मूर्धन्य वर्ण। हिन्दी में अब ‘ष’ का उच्चारण ‘श’ के समान होता है। ‘ष’ वर्ण उच्चारण में नहीं है, पर लेखन में है। सामान्य रूप से ‘ष’ का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है; जैसे-अनुष्ठान, विषाद, निष्ठा, विषम, कषाय इत्यादि ।

‘श’ और ‘स’ के उच्चारण में भेद स्पष्ट है। जहाँ ‘श’ के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है, वहाँ ‘स’ के उच्चारण में जिह्वा दाँत को स्पर्श करती है। ‘श’ वर्ण सामान्यतया संस्कृत, फारसी, अरबी और अंगरेजी के शब्दों में पाया जाता है; जैसे-पशु, अंश, शराब, शीशा, लाश, स्टेशन, कमीशन इत्यादि। हिन्दी की बोलियों में श, ष का स्थान ‘स’ ने ले लिया है। ‘श’ और ‘स’ के अशुद्ध उच्चारण से गलत शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ और उच्चारण के अन्तर को दिखलानेवाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं

अंश (भाग)-अंस (कन्धा)। शकल (खण्ड)-सकल (सारा)। शर (बाण)-सर (तालाब)। शंकर (महादेव)-संकर (मिश्रित)। श्व (कुत्ता)-स्व (अपना) । शान्त (धैर्ययुक्त)-सान्त (अन्तसहित)।

‘ड’ और ‘ढ’ का उच्चारण – इसका उच्चारण शब्द के आरम्भ में, द्वित्व में और ह्रख स्वर के बाद अनुनासिक व्यंजन के संयोग से होता है। जैसे –

| डाका, डमरू, ढाका, ढकना, ढोल – शब्द के आरम्भ में। |

| गड्ढा, खड्डा – द्वित्व में। |

| डंड, पिंड, चंडू, मंडप – हस्व स्वर के पश्चात्, अनुनासिक व्यंजन के संयोग पर। |

संयुक्ताक्षरों का उच्चारण

हिन्दी में संयुक्ताक्षरों के प्रयोग और उच्चारण की तीन रीतियाँ हैं

संयुक्त ध्वनियाँ

दो या दो से अधिक व्यंजन – ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जायें तो संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती हैं। अधिकतर संयुक्त ध्वनियाँ तत्सम शब्दों में मिलती हैं। शब्द के आरम्भ में ध्वनियाँ प्रायः पायी जाती हैं, मध्य में और अन्त में अपेक्षाकृत कम । जैसे, ‘प्रारब्ध’ शब्द में ध्वनियों का संयुक्तीकरण आरम्भ और अन्त में हुआ है। संयुक्त ध्वनियों के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं-प्राण, व्रण, घ्राण, म्लान, क्लान्त, प्रवाद, प्रकर्ष इत्यादि।

संयुक्त ध्वनियों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनमें पूर्वापरसम्बन्ध अधिक स्पष्ट रहता है। ऐसी अवस्था में उच्चारण का तरीका यह होना चाहिए कि पहली ध्वनि का उच्चारण प्रारम्भ करते समय ही दूसरी ध्वनि के लिए भी तत्सम्बद्ध अवयव को तैयार रखें, ताकि दोनों का उच्चारण पूर्वापरसम्बन्धरहित एक साथ हो जाय;

जैसे—’प्राण’ में ‘प्र’ के उच्चारण के लिए जब ओठ ‘प्’ के लिए मिलें, उसी समय ‘र’ कहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, ताकि दोनों का विस्फोट या उच्चारण एक साथ हो। एक-एक संयुक्त ध्वनि का इसी प्रकार अभ्यास करने से उच्चारण ठीक हो सकता है। ऐसा न होने के कारण ही लोग ‘स्नान’ का अशुद्ध उच्चारण ‘अस्नान’ या ‘सनान’ और ‘स्कूल’ का ‘इस्कूल’ या ‘सकूल’ कर बैठते हैं।

सम्पृक्त ध्वनियाँ

एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाय, तब वह सम्पृक्त ध्वनि कहलाती है। जैसे-‘सम्बल’। यहाँ ‘स’ और ‘ब’ ध्वनियों के साथ ‘म्’ ‘ध्वनि’ संयुक्त हुई है।

युग्मक ध्वनियाँ

जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाय, तब वह ‘युग्मक’ ध्वनि कहलाती है। जैसे–दिक्कत, अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, प्रसन्नता। युग्मक ध्वनियाँ अधिकतर शब्द के मध्य में आती हैं। इस नियम के अपवाद भी हैं। जैसे-उत्फल्ल. गप्प।

इन सारी ध्वनियों का उच्चारण अभ्यास की अपेक्षा रखता है।

अक्षर के दो प्रकार हैं – बद्धाक्षर (closed syllable) और मुक्ताक्षर (free or open syllable)।

बद्धाक्षर की अन्तिम ध्वनि व्यंजन होती है, जैसे-आप, एक, नाम; लेकिन मुक्ताक्षर की अन्तिम ध्वनि स्वर होती है; जैसे-जो, खा, गा, जा, रे।

अल्पप्राण और महाप्राण – Alppraan or Mahapraan

अल्पप्राण और महाप्राण

उच्चारण में वायुप्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजनों के दो भेद हैं – (1) अल्पप्राण, (2) महाप्राण । जिनके उच्चारण में श्वास पुरव से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें ‘हकार’-जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला. तीसरा और पाँचवाँ वर्ण अल्पप्राण व्यंजन हैं। जैसे_क ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण; त, द, न; प, ब, म, । अन्तःस्थ (य, र, ल, व) भी। अल्पप्राण ही हैं।

महाप्राण व्यंजनों के उच्चारण में ‘हकार’-जैसी ध्वनि विशेषरूप से रहती है और श्वास अधिक मात्रा में निकलती है। प्रत्येक वर्ग का दसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म वर्ण महाप्राण हैं। जैसे-ख, घ; छ, झ; ठ, ढ; थ, ध, फ, | भ और श, ष, स, ह। संक्षेप में अल्पप्राण वर्गों की अपेक्षा महाप्राणों में प्राणवाय का उपयोग अधिक श्रमपूर्वक करना पड़ता है।

घोष और अघोष व्यंजन – Ghosh or Aghosh

नाद की दष्टि से जिन व्यंजनवर्गों के उच्चारण में स्वरतन्त्रियाँ झंकत होती हैं, वे घोष और जिनमें ऐसी झंकृति नहीं रहती, वे अघोष कहलाते हैं। ‘घोष’ में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि ‘अघोष’ में केवल श्वास का। उदाहरण के लिए

अघोष वर्ण – क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, ष, स।

घोष वर्ण – प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवाँ वर्ण, सारे स्वरवर्ण, य, । र, ल, व और ह।

हल् – व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा () लगाई जाय, तब उसे हल कहते हैं। ‘हल’ लगाने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वरवर्ण का बिलकुल अभाव है या व्यंजन आधा है। जैसे—’क’ व्यंजनवर्ण है, इसमें ‘अ’ स्वरवर्ण की ध्वनि छिपी है। यदि हम इस ध्वनि को बिलकुल अलग कर देना चाहें, तो ‘क’ में हलन्त या हल्चिह्न लगाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार होंगे – क्, ज्।

हिन्दी के नये वर्ण – हिन्दी वर्णमाला में पाँच नये व्यंजन-क्ष, त्र. ज्ञ. ड और ढ_जोडे गये हैं। किन्तु, इनमें प्रथम तीन स्वतन्त्र न होकर संयुक्त व्यंजन हैं, जिनका खण्ड किया जा सकता है। जैसे

अतः क्ष, त्र और ज्ञ की गिनती स्वतन्त्र वर्गों में नहीं होती। ड और ढ के नाच बिन्द लगाकर दो नये अक्षर ड़ और ढ़ बनाये गये हैं। ये संयक्त व्यंजन हैं। यहा ड-ढ में ‘र’ की ध्वनि मिली है। इनका उच्चारण साधारणतया मर्द्धा से होता है। किन्तु कभी-कभी जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्द्धा में लगाने से भी वे उच्चरित होत है।

हिन्दी में अरबी-फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा है। व्यंजनों के नीचे जिन्ट लगाकर इन नयी विदेशी ध्वनियों को बनाये रखने की चेष्टा की गयी है। जैसे-कलम, खैर, ज़रूरत। किन्तु हिन्दी के विद्वानों (पं० किशोरीदास वाजपेयी, पराडकरजी, टण्डनजी), काशी नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी-अरबी से आये शब्दों के नीचे बिन्दी लगाये बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बँगला और मराठी में भी ऐसा ही होता है।

व्यंजन गुच्छ एवं द्वित्व

व्यंजन-गुच्छ यदि किसी शब्द में दो-तीन व्यंजन लगातार हों और उनके बीच कोई स्वर न हो, तो उस व्यंजन-समूह को व्यंजन-गुच्छ कहते हैं।

- जैसे

- अच्छा, क्यारी, क्लेश, स्फूर्ति, स्पष्ट, स्वप्न, मत्स्य, उज्ज्वल, स्वास्थ्य आदि।

- उदाहरण

- अच्छा = अ + [च् + छ] + आ (च, छ—दो व्यंजनों का गुच्छ)

- मत्स्य = म् + अ + [त् + स् + य्] + अ (त्, स्, य–तीन व्यंजनों का गुच्छ)

कभी-कभी एक ही शब्द में एक से अधिक व्यंजन-गुच्छ पाए जाते हैं।

जैसे—स्वास्थ्य, च्यवनप्राश, ज्योत्स्ना, ध्वस्त आदि।

- उदाहरण

- स्वास्थ्य = [स् + व्] + आ + [स् + थ् + य्] + अ (दो व्यंजन-गुच्छ)

द्वित्व—यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर न हो, तो वह संयुक्त व्यंजन या व्यंजन-गुच्छ द्वित्व कहलाता है।

- जैसे

- अड्डा/अड्डा, पट्टी / पट्टी, धक्का / धक्का, सत्ता / सत्ता, पत्ती/ पत्ती, कुत्ता / कुत्ता आदि।

उपर्युक्त शब्दों में मोटे अक्षर प्रत्येक शब्द में दो-दो बार आए हैं। इन्हीं को ‘द्वित्व’ कहते हैं। उदाहरण:

धक्का = ध् + अ + [क् + क्] + आ (क् + क्—द्वित्व हैं)

नोट-वर्गीय व्यंजन के दूसरे अथवा चौथे वर्गों को द्वित्व (दो बार) के रूप में नहीं लिखा जाता, अर्थात् दो महाप्राण आपस में संयुक्त नहीं होते हैं। जैसे

ख-ख; घ-घ; छ-छ; झ-झ; ठ-ठ, ढ-ढ; थ-थ; ध-ध; फ-फ और भ-भ।

उदाहरण:

अशुद्ध मख्खन, बघ्घी, मछ्छर, झझ्झर, चिट्ठी, बुढ्ढा, पथ्थर आदि।

शुद्ध-मक्खन, बग्घी, मच्छर, झज्झर, चिट्ठी, बुड्ढा, पत्थर आदि।

अनुस्वार और अनुनासिक – Anuswar or Anunashik

अनुस्वार (अं) और अनुनासिक (*) हिन्दी में अलग-अलग ध्वनियाँ हैं। इनके प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए।

अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम साँस निकलती है और मुँह से अधिक, जैसे-आँसू, आँत, गाँव, चिड़ियाँ इत्यादि । पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक साँस निकलती है और मुख से कम, जैसे-अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात् अनुनासिक स्वरों पर चन्द्रबिन्दु लगता है। लेकिन, अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिन्दु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चन्द्रबिन्दु लगता है;

जैसे -अंगुष्ठ से अँगूठा, दन्त से दाँत, अन्त्र से आँत।

पंचमाक्षर और अनुस्वार

हिन्दी में अनुनासिक वर्गों की संख्या पाँच है – ङ, ब, ण, न और म। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के अनुसार शब्द का अन्तिम अक्षर जिस वर्ग का हो, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त होता है।

- जैसे

- कवर्ग – अङ्क

- चवर्ग – चञ्चु

- टवर्ग – खण्ड

- तवर्ग – सन्धि

- पवर्ग – दम्भ

किन्तु, हिन्दी के विद्वान उक्त नियम का पालन नहीं करते । डॉ० श्यामसुन्दर दास और उनके सहयोगियों का कहना है कि सभी पंचमवर्णी व्यंजनों के स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग होना चाहिए। लिखाई, छपाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयाग सुविधाजनक है। इससे स्थान भी कम घिरेगा और लिखने में गति आयगा। हिदा उपर्युक्त पंचमाक्षरों का प्रयोग अब निम्नलिखित प्रकार से होता है।

सन्धि-संधि, दम्भ-दंभ, अङ-अंग, खण्ड-खंड, चञ्चु-चचु।

अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक (nasal sound) ध्वनि है। इस ध्वनि के उच्चारण में मुँह बन्द कर नाक से पूरी साँस ली जाती है।

- जैसे

- कंबल, कंपन, खंडन, जंतु, हंस।

आज स्थिति यह है कि शब्द चाहे तत्सम हो या तद्भव, देशज हो या विदेशज-सभी स्थानों पर पंचमवर्णों तथा अननासिक ध्वनियों का प्रयोग वर्ण पर बिन्द () लगाकर किया जाता है। जैसे—पंप, कंकड. रंगीन, संगीत। इस प्रकार, हिन्दी ने पंचमवर्णी ध्वनियों के प्रयोग में संस्कत से आजादी बरती है। इस दिशा में कहीं-कहीं अराजकता भी पायी जाती है। कहीं पंचमवर्णी का प्रयोग होता है, कहीं अनुस्वार का और कहीं दोनों का।।

अयोगवाह – Ayogwah

अनुस्वार और विसर्ग संस्कृत में अयोगवाह माना जाता है, क्योंकि यह दोनों ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन। पंडित किशोरी दास वाजपेई ने सच ही कहा है – “इनकी स्वतंत्र गति नहीं, इसलिए यह स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों की पूर्व नहीं, पश्चात आते हैं, इसलिए यह व्यंजन भी नहीं है।” दूसरे शब्दों में, स्वर और व्यंजन में जो-जो गुण हैं वे गुण इनमें नहीं। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है, अर्थात यह ना तो स्वर से योग है और व्यंजन से आयोग, फिर भी अर्थ का निर्वाह करते हैं अतः अयोगवाह हैं।

अनुतान (Intonation)

जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, तब वह यो ही धाराप्रवाह बोलता नहीं जाता, बल्कि किसी शब्द या वाक्य को बोलने के समय अपने भावों (सुख, दु:ख, आश्चर्य, गुस्सा आदि) के अनुरूप शब्द-ध्वनि को ऊपर नीचे चढ़ाता उतारता है इसी चढ़ाव-उतार और आरोह-अवरोह अथवा ऊंची-नीची स्वर ध्वनि को सुर-लहर या सुर का अनुतान कहते हैं। जैसे –

‘अच्छा’ शब्द को विभिन्न अनुतान में बोला जा सकता है।

अच्छा। – सामान्य कथन (अनुतान समान है।)

अच्छा? – प्रश्नवाचक (अनुतान जोरदार है।)

अच्छा! – आश्चर्य (अनुतान अंत में लम्बा है।)

इसी प्रकार वाक्य में भी भावानुसार अनुतान का प्रभाव देखा जा सकता है। जैसे –

वह जा रहा है। – (अनुतान सभी अक्षरों में समान है।)

वह जा रहा है? – (अनुतान बिच में उठता है और अंत में गिरता है।)

वह जा रहा है! – (अनुतान अंत में उठकर लम्बा हो जाता है।)

बलाघात और स्वराघात – Balaghat or Swarghat

शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं, तब इस क्रिया को स्वराघात या बलाघात कहते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर के पहले अक्षर पर लगता है। जैसे-इन्द्र, विष्णु। इनमें संयुक्त अक्षर से पहले के अक्षर ‘इ’ और ‘वि’ पर जोर दिया गया है। ‘बलाघात’ की स्थितियाँ इस प्रकार होती हैं

बलाघात शब्द बल + आघात से बना है शब्द उच्चारण के समय किसी खास स्वर पर बल देना बलाघात या स्वराघात कहलाता है।

- संयुक्त व्यंजन के पूर्ववाले वर्ण पर बलाघात होता है। यहाँ बोलने में पहले वर्ण का स्वर थोड़ा तन जाता है।

- जैसे — पक्ष, इक्का । संयुक्त से पूर्व का ऐसा वर्ण इसी कारण ‘गुरु’ कहलाता है।

- जब शब्द के अन्त या मध्य के व्यंजन के ‘अ’ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता, तब पूर्ववर्ती अक्षर पर जोर दिया जाता है।

- जैसे – पर, चलना।

- विसर्गवाले अक्षर पर बलाघात होता है।

- जैसे – दुःख, निःसन्देह, दुःशासन, अन्तःकरण।

- इ, उ, या ऋ वाले व्यंजन के पूर्ववर्ती स्वर पर भी बोलते समय थोड़ा बल देना पड़ता है।

- जैसे — हरि, मधु, समुदाय, पितृ।

बलाघात के तीन भेद हैं।

- वर्ण या अक्षर बलाघात

- शब्द बलाघात

- वाक्य बलाघात

वर्ण (Varn) या अक्षर बलाघात

किसी खास वर्ण या अक्षर पर पड़ने वाले बलाघात को वर्ण या अक्षर-बलाघात कहते हैं। जैसे –

- चला (वह स्कूल से चला) – ‘च’ पर बलाघात है।

- चला (तू गाड़ी चला) – ‘ला’ पर बलाघात है।

शब्द-बलाघात

वाक्य के प्रयुक्त किसी खास शब्द पर विशेष बल देना शब्द-बलाघात कहलाता है इसमें अर्थ में अंतर आता है। जैसे-

- तुम नहीं पढ़ोगे। – (किसी शब्द पर विशेष बल नहीं हैं।)

- तुम नहीं पढ़ोगे? – (नहीं शब्द पर विशेष बलाघात है।)

वाक्य-बलाघात

शब्द-बलाघात से वाक्य-बलाघात अधिक अर्थपूर्ण होता है। जैसे –

- आज मैं गीता पढूंगा।

(कल किसी अन्य व्यक्ति ने गीता पढ़ने का किया था।) - आज मैं गीता पढूंगा।

(कल मैंने कुछ और पढ़ा था, आज गीता पढूंगाआज मैं गीता पढूंगा।)

संगम – Sangam

संगम को संहिता भी कहते हैं। उच्चारण करते समय केवल स्वरों और व्यंजनों के उच्चारण, उनकी दीर्घता, उनमें संयोग और बलाघात का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता, बल्कि पदिय सीमाओं का भी ख्याल रखना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, किस शब्द (पद) के बाद विराम रखना है या नहीं, अर्थात 2 पदों के बीच मौन विराम (बगैर वीराम चिन्ह के) को संगम कहते हैं। इसमें भी अर्थ में अंतर आता है। संगम को समझने के लिए (+) चिन्ह दिया गया है।

- उसके भाई का रण में देहांत हो गया। – (का + रण)

(यहाँ ‘का’ और ‘रण’ के बीच थोड़ा ठहरना है।) इसी ठहराव या विराम को संगम कहते है। - उसके भाई इस कारण नहीं आए। – (कारण)

- मरुभूमि का मैदान जल सा दिखाई देता है। – (जल + सा)

यहाँ भी ‘जल’ और ‘सा’ के बीच मौन विराम हैं। - मेरे स्कूल में आज जलसा हैं। – (जलसा)

वर्ण ध्वनि लिपि और अक्षर

वर्ण और ध्वनि – कभी-कभी वर्ण (Varn) के लिए ध्वनि या ध्वनि के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग होता है, फिर भी दोनों में अंतर है।

मुंह के विभिन्न अवयवों या उच्चारण-स्थानों से जो वर्ण या वर्णों के समूह उच्चारित होते हैं उन्हें ध्वनि कहते हैं। उच्चारित ध्वनि अर्थपूर्ण हो, तो वह व्याकरण की दृष्टि से ‘ध्वनि’ है और यदि उसका कोई अर्थ ना हो तो वह निरर्थक ध्वनि कहलाती है।

लिखते समय वर्णों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है और शब्दों से वाक्य। वर्णों के सही मेल से सार्थक शब्द बनते हैं अगर वर्णों का सही मेल ना हो तो निरर्थक शब्द बनते हैं। ध्वनि मुंह द्वारा उच्चारित होती है और कान द्वारा सुनी जाती है। वर्ण किसी संकेत द्वारा हाथ से लिखा जाता है या किसी यंत्र द्वारा छापा जाता है।

स्पष्ट है कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई Varn। कभी-कभी ध्वनि समान होते हुए भी उसके अर्थ और लिपि में अंतर होता है।

जैसे – हिंदी की कम ध्वनि और अंग्रेजी की come ध्वनि में ध्वनिगत समानता है लेकिन अर्थ और लिपि में अंतर है।

लिपि – Lipi In Hindi

भाषा के मुख्य दो रूप हैं – मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में ध्वनियों द्वारा उच्चारित होती है। यदि उन उच्चारित ध्वनियों को किसी चिन्ह या संकेत द्वारा मूर्त (लिखे) रूप दे, तो और लिखित भाषा (लिखित रूप) लिपि कहलाएगी। अर्थात “भाषा-ध्वनियों” को लिखकर प्रकट करने हेतु निश्चित किए गए संकेतों या चिन्हों को लिपि कहते हैं।

हिंदी जिस लिपि में लिखी जाती है उसे ‘देवनागरी’ लिपि कहते हैं। इस लिपि में संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषा भी लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी में तथा अंग्रेजी ‘रोमन’ लिपि में लिखी जाती है। उर्दू और कश्मीरी की लिपि फारसी कहलाती है।

संसार की अधिकतर लिपिया बाएं और दाएं लिखी जाती है। जैसे – देवनागरी गुरुमुखी रोमन आदि बाएं से दाएं। इसके विपरीत फारसी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है चीनी, जापानी भाषाएं तो ऊपर से नीचे लिखी जाती है।

यहां कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियों को TABLE में दिखलाया गया है।

| Hindi | हिंदी फैक्ट्स एक अच्छी वेबसाइट है। |

| English | Hindi facts Ek Achi website hai. |

| पंजाबी | ਹਿੰਦੀ ਤੱਥ ਇਕ ਚੰਗੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ. |

| Bangla | হিন্দি তথ্য একটি ভাল ওয়েবসাইট। |

| Gujrati | હિન્દી તથ્યો એક સારી વેબસાઇટ છે. |

| Urdu | ہندی حقائق ایک اچھی ویب سائٹ ہے۔ |

अक्षर

- कुछ व्याकरण के ज्ञानी के अनुसार – जिसका क्षर न हो वह अक्षर है।

- जैसे – अ, आ, क्

- आधुनिक व्याकरण के ज्ञानी के अनुसार Varn और अक्षर में अंतर मानते हैं उनका मत है कि स्वर या स्वरसहित व्यंजन अक्षर हैं।

- जैसे -अ, आ, ख, क आदी।

उनके अनुसार ‘लड़का’ शब्द में तीन अक्षर हैं – ल + ड़ + का। लेकिन, वर्णो की संख्या 6 है – ल + अ + ड़ + अ + क + आ।

इस तरह अक्षर 4 प्रकार के होते हैं –

- एक वर्णवाले अक्षर – सभी स्वर (अ, आ, ई आदी)

- दो वर्णवाले अक्षर – क, ख, ग, की, खु, खै आदी।

- तीन वर्णवाले अक्षर – क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आदी।

- चार वर्णवाले अक्षर – ज्ज्व, त्स्य, स्थ्य आदी।

तो दोस्तों आपको यह Varn Vichar in Hindi पर यह निबंध कैसा लगा। कमेंट करके जरूर बताये। अगर आपको इस निबंध में कोई गलती नजर आये या आप कुछ सलाह देना चाहे तो कमेंट करके बता सकते है।

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me. https://accounts.binance.com/pt-BR/register?ref=T7KCZASX

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.

Your article helped me a lot, is there any more related content? Thanks!

You actually make it appear really easy together with

your presentation but I to find this matter to be actually something that I believe I would never understand.

It seems too complicated and extremely broad for me.

I’m looking forward on your next publish, I will

try to get the grasp of it! Lista escape roomów

Very interesting details you have remarked, thanks for putting up.?